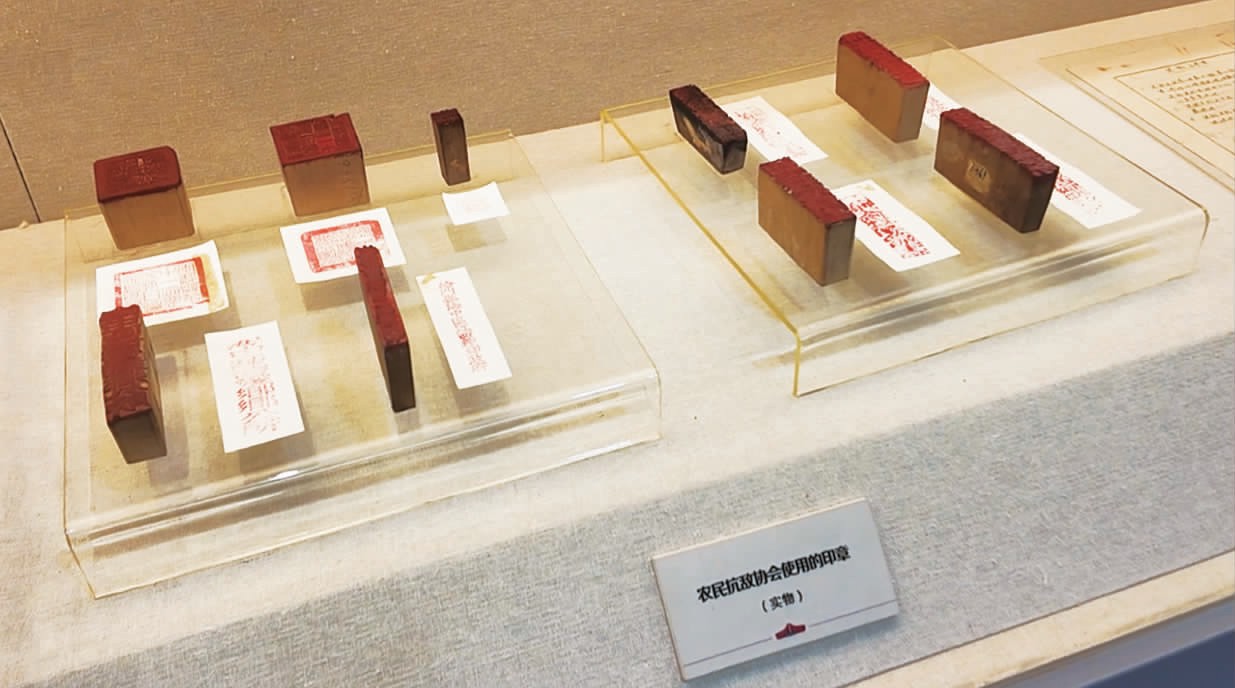

历史的记忆,凝结在一件件历经沧桑的文物里。在海门区烈士陵园,静静陈列着9枚斑驳的印章(见图),它们不仅是抗日战争时期海门农民开展减租减息的“红色契约”,更是当地抗日民主政权初创时期的组织密码,见证了抗日战争时期海门抗日民主政权的初创与发展。前几天,记者走进海门区烈士陵园,和它们展开了一次时空对话。

这9枚印章的形制差异,暗藏着政权建构的深层智慧,它们并非统一规格,有的边缘已磨损,有的字迹略显模糊,但每一枚都有着不可替代的意义。从农抗会的印章到妇女抗敌会的印章,再到乡政府的印章,不同的印章代表着不同的组织,也映射出抗日民主政权对不同群体的动员策略,是那段历史的生动注脚。“农抗会印章见证着政权对农民力量的组织,妇女抗敌会印章暗示着对女性力量的发动,而乡政府印章则象征着政权的合法性建构。”讲解员赵佳乐介绍道。

展柜中“南通县第十一区农民抗日协会”的印章,是抗日政权组织架构的微缩见证。1941年的海启地区,已形成“县—区—乡”三级农抗会体系,县级农抗会由主任石坚、副主任俞志成领导,统筹全县减租运动。区级协会如“南通县第十一区”印章所示,负责落实政策并监督地主执行。乡级组织则直接扎根田垄,推选出9至11名委员,老农夫掌管调解纠纷,知识青年负责文书宣传,妇女委员专司发动群众,构成最贴近民生的政权末梢。农抗会委员由老中青农民、教师、妇女组成,还吸纳了开明士绅参与调解,构成抗日民族统一战线的基层样本。这种“从群众中来”的组织架构,让印章不再是官僚符号,而成为“农民自己的权力信物”。

从县农抗会主任石坚带着印章走乡入户,到乡妇委用印调配救济粮的温情,再到全体海门人民通过印章认同“自己的政权”,这些印记早已超越文物范畴,成为中国共产党“组织起来”的治国理政初体验。如今,在展柜中静静陈列的9枚印章,恰似9块基石,共同构筑着海门抗日民主根据地的政权雏形,也为后世留下了“政策到田头、权力在手中”的永恒启示。