“道路通,百业兴。”如今,一条条交通动脉在江海大地上延伸,国家级重点工程加速推进,国省道路网持续优化,农村公路串点成线,海门正逐步构建起“内畅外联、通江达海”的现代化交通格局,为区域高质量发展注入强劲动能。

作为长三角重要节点城市,海门以交通建设为笔,在这片江海交汇的土地上,书写着互联互通的新篇章。

重点交通工程:架起外联“快速通道”

重大交通工程是区域联通的“脊梁”。今年以来,海门境内多项国家级重点交通工程按下“加速键”,为融入长三角一体化筑牢交通基石。

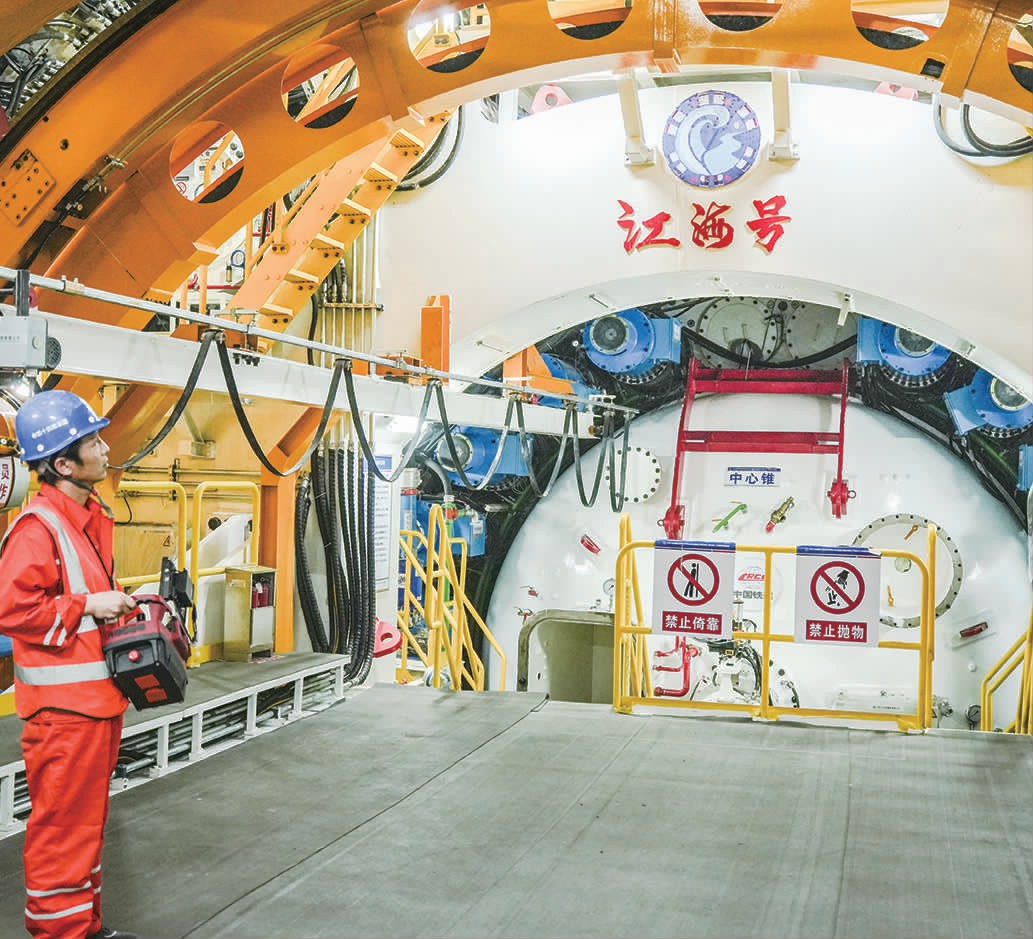

9月28日,海太长江隧道右线“江海号”盾构机掘进里程突破2000米。“我们现在已经完成整体工程进度的20%,以日均16至18米的速度稳步向前掘进。”中铁十四局海太长江隧道项目盾构机长刘栋介绍。目前海太长江隧道右线“江海号”与左线“沧渊号”同步推进。这条“过江巨龙”建成后,将成为连接长三角北翼和苏南的重要通道,有效分流苏通长江大桥的流量,从海门到太仓的车程将从现在的1个小时缩短到10分钟左右,预计项目2028年建成通车。

“我们正在进行的是海门北站出口明挖隧道上部主体结构的施工,预计2025年年底隧道主体将全部完工。届时,我们将同步推进隧道内部轨道施工。”北沿江高铁海门北站出口隧道生产技术部副部长魏晓斌告诉记者。作为国家“八纵八横”高铁网的关键一环,北沿江高铁在海门设海门北站,建成后将实现与上海、南京等城市“1小时通勤”,彻底打通北向高铁通道。

两大国家级重点交通工程的推进,不仅让海门“外联”通道更畅通,更带动了沿线产业集聚。“北沿江高铁和海太长江隧道的建设,让我们果断把项目落户到海门港经济开发区。”欧文凯利流体控制(江苏)集团有限公司是从上海搬迁至海门港经济开发区的一家高新技术企业,即将试运行。海门未来“通江达海、连南接北”的交通优势,让企业在落地的同时,开始布局智能控制阀、测控仪表、智能装备三大板块的全产业链生产体系。

国省道路网:织密区域“联动动脉”

国省道是连接城乡、串联区域的重要纽带。今年,海门以G228长周期项目、G328预防性养护工程及S222大中修项目为重点,全面打响国省道建设“攻坚战”。通过“提等级、优衔接”,让路网“内畅”效能不断提升。

9月28日,海门G228长周期养护工程项目传来捷报,全线施工任务提前完成,交通已恢复双向畅通。作为沿海重要干线公路,G228部分路段因长期高负荷运行,出现路面裂缝、车辙等病害。本次养护工程以“长寿命、高质量”为目标,全面把控施工质量与进度。“我们创新采用‘预防+修复’双轨策略,运用先进工艺,精准处治病害。在降低施工成本的前提下,还提高了施工效率。”南通市公路事业发展中心海门分中心建养股股长孙京介绍。

国省道的优化,让区域联动更紧密。如今,从海门城区出发,20分钟可达南通新机场(在建),45分钟直达南通主城区,“区域联动、同城发展”的效应逐步显现。

农村公路:铺就乡村“幸福大道”

“以前我们收玉米,只能靠自己的小三轮开进田里。现在的农村公路不仅是沥青路,还比以前宽了不少,大卡车也能开进来,我们种的玉米装上卡车就能直接发到上海市场。”常乐镇种植户张卫国站在新修的沥青路边,看着冷链车驶离而感慨道。

2025年,海门区打造5个“美丽农村路”片区,30条公路连点成片,铺就乡村振兴“幸福大道”。今年海门整合资金1800万元,实施60公里农村公路提质工程,完成农桥改造5座、安防精细化提升20公里。5月初,我区县道三德线获评“2025年度美丽公路项目”,这条32.25公里长的公路串联张謇纪念馆、九龙岛湿地等景点,配套612盏节能路灯和78处生态公交站台,成为乡村公路的一道靓丽风景。

道路提档升级的同时,我区农村公路安全防护网同步织密。10年来累计完成1840公里安防工程,通过创新“四维防护”体系,全区77处路口安装“智慧哨兵”,事故发生率逐年下降。截至目前,海门农村公路总里程达2288公里,实现“村村通双车道、组组通硬化路”,城乡公交覆盖率100%,真正让农民群众实现了“出门见路、抬脚上车”。